SCASEST vs. SCACEST

Síndrome Coronario Agudo (SCA)

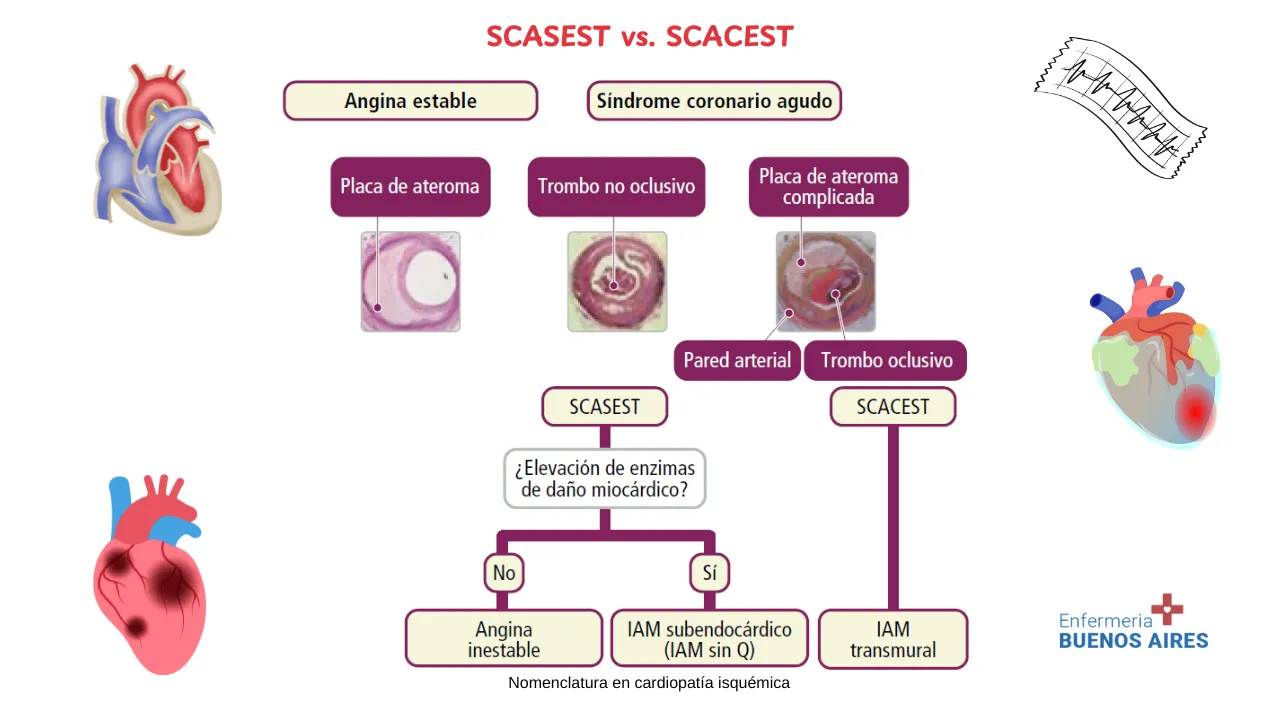

El síndrome coronario agudo (SCA) es una de las principales emergencias cardiovasculares y su diagnóstico oportuno es fundamental. Dentro del SCA, encontramos dos presentaciones principales:

- SCASEST (Síndrome Coronario Agudo sin Elevación del ST)

- SCACEST (Síndrome Coronario Agudo con Elevación del ST)

Ambas condiciones representan una isquemia miocárdica grave, pero su manejo es diferente. Mientras que el SCACEST implica una obstrucción total de la arteria coronaria y requiere una reperfusión inmediata, el SCASEST se debe estratificar según el riesgo antes de definir el tratamiento.

En este artículo, abordaremos las diferencias claves entre SCASEST y SCACEST, el diagnóstico, la clasificación del riesgo y las estrategias de tratamiento. Si eres estudiante de enfermería o profesional de la salud, esta guía te brindará un enfoque claro y actualizado.

SCASEST vs. SCACEST: Diferencias Fundamentales

Para comprender mejor estas dos condiciones, es importante analizar sus diferencias a nivel fisiopatológico, diagnóstico y terapéutico.

| Característica | SCASEST | SCACEST |

| Obstrucción coronaria | Parcial | Completa |

| ECG | No hay elevación del ST (puede haber depresión del ST o inversión de onda T) | Elevación persistente del ST (>20 min) |

| Tro | Elevadas en IAMSEST; normales en angina inestable | Elevadas en todos los casos |

| Estrategia de tratamiento | Estratificación del riesgo y posible cateterismo | Reperfusión urgente (angioplastia primaria o fibrinólisis) |

| Tiempo de intervención | Dentro de las primeras 24 horas en alto riesgo | Menos de 12 horas (idealmente en los primeros 90 min) |

El SCACEST es una emergencia que requiere una reperfusión inmediata, mientras que el SCASEST necesita una evaluación de riesgo antes de definir la estrategia terapéutica.

Diagnóstico de SCASEST y SCACEST

Historia Clínica y Síntomas

Ambas condiciones suelen presentarse con dolor torácico opresivo de más de 10-15 minutos de duración. Este dolor puede irradiarse a brazo izquierdo, mandíbula, espalda o epigastrio.

Otros síntomas incluyen:

- Disnea.

- Diaforesis.

- Náuseas y vómitos.

- Inestabilidad hemodinámica en casos graves.

La clave para el diagnóstico diferencial es el ECG y la troponina.

Electrocardiograma (ECG): Clave para diferenciar SCASEST de SCACEST

- SCACEST: Elevación del segmento ST persistente en al menos dos derivaciones contiguas.

- SCASEST: Puede haber depresión del ST, inversión de la onda T o un ECG normal.

IMPORTANTE: Un ECG normal NO descarta SCASEST. Se deben realizar ECGs seriados.

Troponinas Cardíacas

- SCACEST: Siempre elevadas.

- SCASEST: Elevadas en IAMSEST, normales en angina inestable.

Estrategia Diagnóstica: Si el ECG no muestra elevación del ST pero hay sospecha clínica, se deben medir troponinas seriadas a las 1 y 3 horas.

Estratificación del Riesgo en el SCASEST

La estratificación del riesgo es fundamental para definir la estrategia de manejo. Se pueden utilizar escalas como GRACE o TIMI.

Clasificación de SCASEST según riesgo

| Riesgo | Criterios | Manejo |

| Muy alto riesgo | Inestabilidad hemodinámica, edema pulmonar, angina refractaria, arritmias graves | Coronariografía URGENTE (<2h) |

| Alto riesgo | Troponinas elevadas, cambios en el ECG, GRACE >140, insuficiencia renal o diabetes | Coronariografía precoz (<24h) |

| Bajo riesgo | ECG normal, troponinas normales, sin comorbilidades graves | Evaluación ambulatoria con prueba de isquemia |

Tratamiento del SCASEST y SCACEST

Tratamiento del SCASEST: Estrategias Claves en la Atención Inmediata

El manejo del SCASEST sigue el esquema MONA-B para estabilización inicial:

| Estrategia | Descripción |

| Morfina | Solo en pacientes con dolor intenso. |

| Oxígeno | Si saturación <90%. |

| Nitroglicerina | Alivia el dolor torácico (cuidado con hipotensión). |

| Antiagregantes | Aspirina + inhibidores de P2Y12 (clopidogrel, ticagrelor). |

| Beta-bloqueadores | Controlan la frecuencia cardíaca y reducen la carga del miocardio. |

Manejo inicial en urgencias: MONA

El tratamiento inicial en ambos síndromes incluye:

- Morfina: Para el control del dolor (con precaución en hipotensión).

- Oxígeno: Solo si la saturación es <90%.

- Nitratos: Para aliviar la isquemia (contraindicados en hipotensión severa).

- Aspirina: 160-325 mg como dosis de carga.

Anticoagulación y Antiagregación

- Doble antiagregación plaquetaria: Aspirina + Ticagrelor/Clopidogrel.

- Anticoagulación: Heparina no fraccionada o Enoxaparina.

Reperfusión en el SCACEST

- Angioplastia primaria (<90 min) si hay disponibilidad.

- Fibrinólisis (<12 h) si no hay acceso a angioplastia rápida.

Estrategia invasiva en el SCASEST

- Muy alto riesgo: Cateterismo urgente (<2h).

- Alto riesgo: Cateterismo precoz (<24h).

- Bajo riesgo: Prueba de detección de isquemia antes del cateterismo.

Manejo hospitalario y seguimiento

- Betabloqueantes para reducir el consumo de oxígeno del miocardio.

- IECA o ARA-II para mejorar la función ventricular.

- Estatinas para estabilizar la placa de ateroma.

- Control de factores de riesgo: Dejar de fumar, dieta saludable, ejercicio.

Resumen gráfico del manejo del SCASEST y SCACEST

| Paso | SCASEST | SCACEST |

| Diagnóstico | ECG sin elevación del ST + Troponinas | ECG con elevación del ST |

| Manejo inicial | MONA + Antiagregación + Anticoagulación | MONA + Reperfusión urgente |

| Intervención | Cateterismo en <2h, <24h o diferido según riesgo | Angioplastia primaria <90 min o fibrinólisis <12h |

| Manejo hospitalario | Betabloqueantes, IECA, estatinas | Betabloqueantes, IECA, estatinas |

Rol de Enfermería en el Manejo del SCASEST

El personal de enfermería es esencial en la vigilancia, administración de fármacos y apoyo emocional del paciente.

Cuidados prioritarios

- Monitorización continua: ECG, saturación de O₂, signos vitales.

- Administración segura de medicamentos: Verificar dosis y reacciones adversas.

- Educación al paciente: Explicar el proceso, la importancia de la adherencia al tratamiento y cambios en el estilo de vida.

- Prevención de complicaciones: Evaluar signos de insuficiencia cardíaca o shock cardiogénico.

Rol de Enfermería en el Manejo del SCACEST

El Síndrome Coronario Agudo con Elevación del ST (SCACEST) es una emergencia médica crítica que requiere una intervención rápida para minimizar el daño al miocardio y mejorar la supervivencia. En este contexto, el personal de enfermería desempeña un papel esencial en la identificación temprana, la administración del tratamiento y la monitorización del paciente.

A continuación, se detallan las funciones clave de enfermería en el manejo del SCACEST:

1.Reconocimiento y Diagnóstico Precoz

Evaluación de síntomas:

-

Identificar dolor torácico típico: opresivo, retroesternal, irradiado a brazo izquierdo, mandíbula o espalda.

-

Evaluar la presencia de disnea, diaforesis, náuseas, vómitos o inestabilidad hemodinámica.

Monitorización del paciente:

-

Realizar un ECG de 12 derivaciones en los primeros 10 minutos tras la llegada del paciente.

-

Notificar de inmediato al equipo médico si hay elevación del ST en al menos dos derivaciones contiguas.

-

Monitorizar signos vitales: frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación de oxígeno y estado neurológico.

Obtención de muestras sanguíneas:

-

Extracción de troponinas y otros marcadores de daño miocárdico.

-

Control de gasometría arterial si el paciente presenta insuficiencia respiratoria.

2. Administración de Tratamiento Inicial (MONA)

Enfermería es responsable de la administración segura y oportuna del tratamiento inicial para aliviar la isquemia y estabilizar al paciente.

- Morfina: Control del dolor en pacientes con angina intensa. Administrar con precaución en hipotensión.

- Oxígeno: Solo si la saturación es <90% o hay signos de insuficiencia respiratoria.

- Nitratos (Nitroglicerina): Sublingual o intravenoso para mejorar el flujo coronario (contraindicado en hipotensión).

- Aspirina: 160-325 mg masticada para inhibir la agregación plaquetaria.

Importante: Monitorizar constantemente la respuesta del paciente y posibles efectos adversos (hipotensión, bradicardia, alergias).

3. Preparación para la Reperfusión: Angioplastia Primaria o Fibrinólisis

Si el paciente es candidato a angioplastia primaria (ACTP):

-

Preparar al paciente para el traslado a la sala de hemodinámica.

-

Canalizar una vía venosa gruesa para la administración de medicación.

-

Administrar heparina o inhibidores de P2Y12 (Clopidogrel, Ticagrelor) según protocolo.

-

Vigilar signos de shock cardiogénico o arritmias graves.

Si el paciente es candidato a fibrinólisis:

-

Administrar fibrinolíticos (Alteplasa, Tenecteplasa) según indicación médica.

-

Monitorizar signos de sangrado y complicaciones hemorrágicas.

-

Evaluar la respuesta a la fibrinólisis con ECG de control a los 90 minutos.

Importante: Si el paciente no mejora tras la fibrinólisis, preparar para una angioplastia de rescate.

4. Cuidados Post-Reperfusión y Monitorización Intensiva

Después del tratamiento de reperfusión, el paciente debe ser vigilado de cerca en la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiológicos.

Monitorización continua:

- ECG continuo para detectar arritmias.

- Presión arterial y gasto cardíaco.

- Control del estado neurológico (descartar complicaciones tromboembólicas).

Cuidados del acceso vascular:

-

En caso de angioplastia, vigilar el sitio de punción femoral o radial.

-

Detectar signos de sangrado, hematomas o complicaciones vasculares.

Medicación post-infarto:

-

Betabloqueantes para reducir la carga de trabajo del corazón.

-

IECA o ARA-II para prevenir remodelado ventricular.

-

Estatinas para controlar dislipidemia.

Prevención de complicaciones:

-

Rehabilitación temprana: Movilización progresiva del paciente.

-

Educación al paciente y familia: Importancia de la adherencia al tratamiento, cambios en el estilo de vida y reconocimiento de síntomas de alarma.

Resumen del Rol de Enfermería en SCACEST

| Fase | Intervención de Enfermería |

|---|---|

| Fase aguda (Urgencias) | ECG en <10 min, signos vitales, administración de MONA y antitrombóticos |

| Reperfusión (ACTP/Fibrinólisis) | Preparación del paciente, monitorización, control de complicaciones |

| Post-reperfusión (UCI Cardiológica) | ECG continuo, manejo de medicación, vigilancia de acceso vascular |

| Alta hospitalaria | Educación en prevención secundaria, adherencia al tratamiento |

Electrocardiograma (ECG)

El ECG se ha de realizar en primer lugar y en menos de 10 minutos desde el primer contacto médico ante la sospecha de Síndrome Coronario Agudo. El infarto de miocardio puede manifestarse de dos formas:

- IAM sin elevación del ST: generalmente en forma de descenso del ST, como traducción corriente de lesión subendocárdica, no transmural, por oclusión subtotal de la arteria.

- IAM con elevación del ST: como su nombre indica se manifiesta en forma de elevación, convexa hacia arriba, del segmento ST, traduciendo de lesión transmural, por oclusión completa de una arteria coronaria.

La evolución electrocardiográfica típica de los IAM con ascenso del ST es hacia la negativización de la onda T, con aparición de onda Q de necrosis y progresiva normalización del ST. Si, tras 6 meses postinfarto, persiste elevación de ST hay que sospechar el desarrollo de un aneurisma ventricular o región disquinética.

El tiempo de evolución de los cambios depende del tratamiento y de cuándo se instaure el mismo.

Conclusión

El SCASEST y el SCACEST son dos presentaciones del síndrome coronario agudo con diferencias claves en el diagnóstico y manejo. Mientras que el SCACEST requiere reperfusión inmediata, el SCASEST debe ser estratificado según el riesgo.

📌 La actuación rápida es clave para salvar vidas. Enfermería desempeña un papel fundamental en la identificación temprana, administración del tratamiento y monitorización de estos pacientes.

Información del Autor

Fuentes consultadas

- Adeva Alfonso J; Aledo Serrano A; 2019; MANUAL AMIR CARDIOLOGÍA Y CIRUGÍA CARDIOVASCULAR; 12.ª edición; Madrid.

Última actualización: 04/04/2025